匡正堂 齋藤整骨院 永福本院は、180年の歴史を有する施術を行っています。

電話でのお問い合わせは TEL.03-3321-9321

〒168-0064 東京都杉並区永福3-40-14

【匡正術とは?】

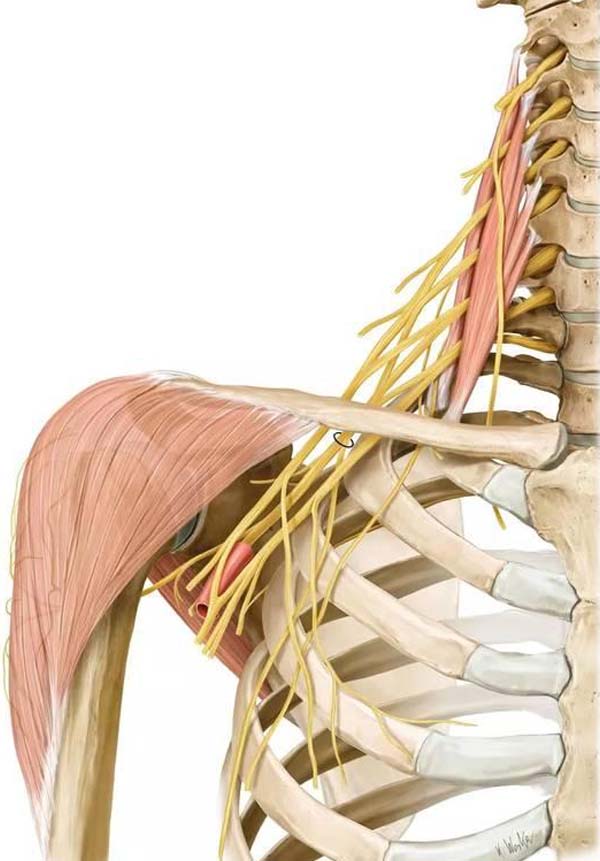

| 匡正術とは背筋をはじめとする筋・筋膜を整えることにより、その人本来の自然治癒力を最大限に引き出す民間療法です。 ヒトの生命維持活動は主に脳脊髄を介して行われます。脳脊髄は頭蓋・脊椎(脊柱)に収まり、身体の中心に位置しています。脊柱はさらに何層もの筋・筋膜からなる背筋(せすじ)によって支えられています。中心に置かれているということは、構造的にも機能的にも平衡を保つための支柱であることだけでなく、生理的な状態からの逸脱を検知する指標であるということを示しています。脊柱と背筋は一体となって脳脊髄と身体の各所を結び、多様な生体反応の場となることから、臨床において非常に重要な部位であるといえます。 匡正術はこの「背筋」に「活の気」を入れることからはじまります。 その昔、戦や武道の稽古場で瀕死の状態になった者の背中を一撃して蘇生させるという術がありました。相手を殺す術とは反対に活かす術、即ち活法といわれる武術です。匡正術は気楽流といわれる柔術を源流としています。その気楽流柔術の活法が発展し、今日の匡正術として受け継がれています。 |

|

【筋(すじ)とは?】

| 匡正術における筋(すじ)の定義は大きく次の三つに分類されます。 ①筋というモノ モノとはつまり、構造のことです。解剖学的に視認でき、実態として触れられる構造的な筋を指します。骨、筋線維、臓器、神経、血管、リンパ節など、身体を構成するすべてのものは隅々まで膜組織によって繋がっています。一般的に使われるスジという言葉は、この膜組織の支持構造を指しています。 ②筋というコト コトとはつまり、機能のことです。目には見えないが、働きとして認識できる機能的な意味での筋を指します。様々な感覚受容器を介して起こる反射などの神経的な伝達、ホルモンや微量化学物質の分泌などによる循環系の伝達、圧力や温度の変化などによる流体力学的な伝達がこれにあたります。臨床的には主に自律神経系の調節機能のことを指します。 ③筋というココロ ココロは読んで字のごとく、思考・思想のことです。身体の構造にも機能にも作用する精神的な意味での筋を指します。日本では昔から「物事の筋を通す」という言葉があるように、自然の摂理にかなう道理を指して筋といいます。三つの定義の中に精神的要素が入るということは、それだけ心と身体は不二であることを意味しています。 |

|

【匡正術の歴史】

| 齋藤家に伝わる匡正術の由来は古く、天保年間(1830年)まで遡ります。 初代は漢方医として、古武道である気楽流柔術の奥義を極め、活殺法のうち活法の術に おける「気」を中医の経絡に与え、肉体に「活の気」を入れることを悟りました。 二代目は武術家と教諭を本業とし、その傍ら初代から受け継いだ武術と医術を保ちほねつぎを業としていました。時を経て、三代目によって気[楽]流柔術は、気[絡]流柔術へ。 柔道整復師法施行に伴い、三代目は伝承された技術を柔道整復術に取り入れ、長年の研鑽と努力の結果、独自の脊椎および筋に対する施術を基本とした匡正術を生み出しました。 ここに「匡しく、救い正す」という意をもって「匡正術」と命名、その基礎を確立しました。故に、匡正堂はおよそ180年の歴史を有するものであります。 |

|

三代目 齋藤正 |

|

Copyright©2016-2023 Kyoseido eifuku all rights reserved.